重阳:登高望远,弘扬敬老爱老传统

- 吉日网移动端

- 2025-06-03 12:18:01

每年的农历九月初九,重阳节便悄然来临。这一天,不仅是一个传统节日,更是中华文化中弘扬尊老爱老精神的重要时刻。重阳节的庆祝,包含了登高望远、敬老孝亲等习俗,传承了几千年来的文化积淀。

节气由来

重阳节的历史渊源可以追溯到两千多年前。九月九日,这一天的“九”字代表着数字的“极大”含义,古人认为,这一天是“阳气最旺”之时,具有强烈的生命力和活力。因此,重阳节也被视为一个充满活力、迎接新生的节日。最早在汉代,人们就已经开始通过登高望远、祈求平安的方式来庆祝重阳节,而这个习俗随着历史的流传,不断被赋予更多的意义。

物候特征

九月正是秋高气爽、风和日丽的季节。此时,天高云淡,空气清新,气候适宜登高远望。此时的自然景色最为迷人,正是享受秋天的最佳时机。而在农村地区,重阳节也是秋收的时节,农民忙于收获大地的馈赠。此时的稻谷、柿子、苹果等秋季水果都已成熟,是丰收的象征。

民间活动

重阳节的庆祝活动丰富多彩,最具代表性的便是登高望远。古人认为,登高能够避祟驱邪,祈求一年的平安与健康。因此,在这一天,许多地方的人们会选择登山或到高处去,远眺四周的景色,以达到祈求健康、远离灾难的目的。

此外,重阳节还有吃重阳糕的传统习俗。这种糕点通常由糯米粉、红枣、桂花等材料制作而成,象征着团圆和幸福。重阳糕外形圆润,寓意着“岁岁重阳”,象征着生命的延续与长久。

在一些地方,重阳节还有插茱萸的习惯。茱萸是一种具有驱邪功能的植物,人们在重阳节这一天佩戴茱萸,可以保护身体免受不良影响。

现代生活中的重阳节

如今,重阳节已经不再仅仅是一个祭祀祖先和求健康的传统节日,它也成为了现代社会中弘扬敬老文化的重要平台。在快节奏的现代生活中,孝敬父母、关爱老人越来越受到社会的重视。在这个特别的日子里,许多人选择陪伴年长的亲人,共同度过一个温馨的节日,表达自己的关爱与感恩。

随着老龄化社会的到来,重阳节的意义也更加深远。它不仅是一个尊老爱老的节日,也提醒人们关注老年人的生活和心理健康。许多城市和社区在重阳节这一天,会组织各种敬老活动,邀请老人参加座谈会、文艺表演等,提升老人们的社会参与感和幸福感。

而现代科技的发展也为重阳节带来了新的庆祝方式。通过互联网平台,人们可以通过视频通话与远在他乡的老人共享节日的快乐;一些公益组织也会借此节日开展爱心活动,帮助那些生活困难的老人,传递社会的温暖。

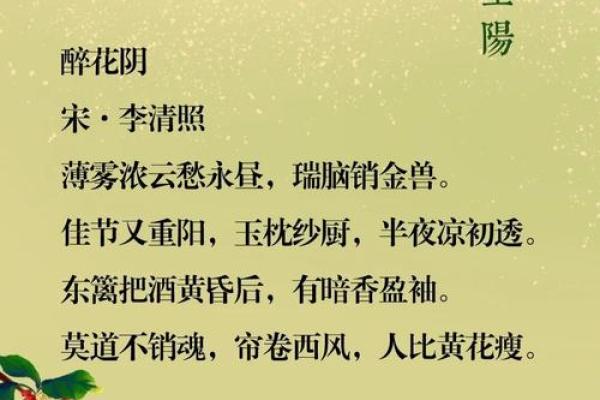

诗词中的重阳

重阳节作为传统节日,早在唐代便被诗人们赋予了浓厚的文化色彩。唐代著名诗人王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中,表达了对家乡亲人的深深思念:

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

这首诗展现了重阳节作为思乡的载体,人们在这一天特别容易怀念亲人,尤其是那些远离家乡的游子。而唐代诗人孟浩然在《过故人庄》中,也提到了重阳节期间的聚会与欢庆:

“故人具鸡黍,邀我至田家。绿竹入幽径,苍松共长天一色。”

这首诗写出了节日里与友人相聚的温馨与宁静,也提醒我们珍惜与亲朋共度的时光。

再如,唐代诗人杜甫在《登高》一诗中,写到秋天的景象和节令的变化:

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。”

杜甫的这首诗展现了秋天的苍凉与心情的沉郁,也与重阳节所具有的“登高”习俗相契合,提醒人们在登高时不仅是身体的升华,更是心灵的提升与反思。

敬老爱老,传承文化

在如今的社会,尊老敬老已成为时代的主旋律。每年的重阳节,既是表达孝心的日子,也是对传统文化的传承。通过在这一天组织各类敬老活动,既能加深家庭成员之间的感情,也能让社会各界更加关注老年人的福祉。重阳节不仅是老人的节日,也是全社会共同关注老龄化问题、弘扬孝道和尊老精神的重要时刻。